【2016年考古發(fā)掘】邵武拿口鎮(zhèn)凹外山遺址搶救性考古發(fā)掘 二維碼

146

發(fā)表時間:2017-01-01 00:00 邵武拿口鎮(zhèn)凹外山遺址搶救性考古發(fā)掘

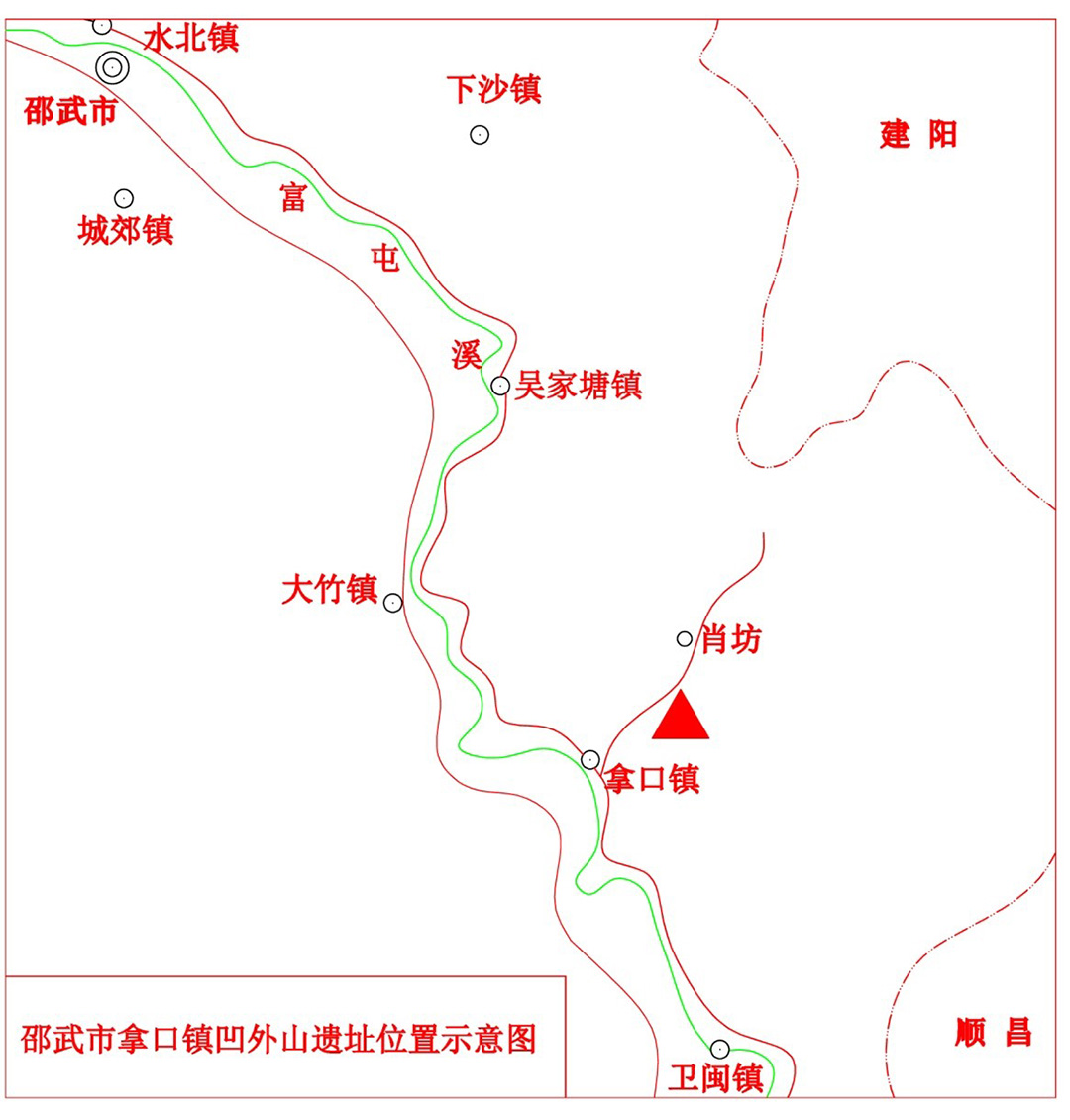

為了配合順昌至邵武高速公路建設(shè)工作的順利開展,根據(jù)《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《福建省文物保護(hù)管理條例》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,以及根據(jù)《福建省文物局關(guān)于順昌至邵武高速公路文物調(diào)查勘探的函》(閩文物字【2015】61號)文件精神,福建博物院文物考古研究所、南平市文物管理委員會辦公室、邵武市博物館等單位依法組建順邵高速項目聯(lián)合文物調(diào)查隊,于2015年5月~6月,對項目經(jīng)過的順昌和邵武境內(nèi)開展了專項文物調(diào)查、勘探工作。邵武市拿口鎮(zhèn)凹外山遺址即為邵武市境內(nèi)文物調(diào)查發(fā)現(xiàn)的古文化遺址之一,遺址總面積約3000平方米。該遺址對研究邵武地區(qū)古代人類文化和歷史具有重要價值,引起了省、市各級相關(guān)部門及專家的高度重視。 根據(jù)《福建省文物局關(guān)于順昌至邵武高速公路文物保護(hù)事宜的函》(閩文物字〔2015〕480號)批示精神,2016年10月~12月,福建博物院、南平市博物館、邵武市博物館等單位聯(lián)合組成考古隊,對邵武市拿口鎮(zhèn)凹外山遺址進(jìn)行搶救性發(fā)掘。 一、發(fā)掘概況 遺址位于邵武市拿口鎮(zhèn)肖坊村爐坊自然村西南側(cè)約500米處。GPS坐標(biāo)為27°39′13.31″N,117°39′16.07″E。海拔177米。其東、西面為開闊平坦的山間盆地;北面為拿口鎮(zhèn)通往肖坊村的水泥村道;南面毗連一座獨立的山包。凹外山地表種植杉木和毛竹。該山呈南北走向,為一相對獨立且低緩的橢圓形山包,山頂平坦為橢圓狀。在調(diào)查勘探期間,在凹外山的東、南、西三側(cè)的半山腰處,發(fā)現(xiàn)2座唐代土坑墓和1座唐代磚室墓,已被盜。并采集到1件唐代陶罐,殘留下腹及底部,表面可見脫落的青釉層,還有兩個小鈕豎向分布于下腹。墓群范圍南北長約40米,東西寬約30米,總面積約1200平方米。在高速公路清表后,我們又在凹外山山頂發(fā)現(xiàn)大量商周時期陶片。因此,基本確定凹外山遺址包含青銅時代文化遺存和唐代遺存,對認(rèn)識和研究邵武地區(qū)這一時期的歷史文化內(nèi)涵具有重要價值。

田野發(fā)掘自2015年10月起,至2016年12月結(jié)束。發(fā)掘前期,為配合福建博物院、南平市文廣新局聯(lián)合主辦,南平市文管辦承辦南平市文博骨干考古知識與實踐技能培訓(xùn)班培訓(xùn),共布6個5×5米探方進(jìn)行發(fā)掘。發(fā)掘后期,又布21個5×5米探方進(jìn)行擴大發(fā)掘。遺址發(fā)掘面積共675平方米。

遺址周圍地貌(西-東)

遺址航拍全景

二、地層堆積 凹外山遺址地層堆積情況大致相同,現(xiàn)以TS2E5北壁為例,敘述如下: 第1層:耕土層。灰褐色黏土,土質(zhì)疏松,較粘。包含物有印紋硬陶片、植物根莖、石塊、腐殖質(zhì)等。 第2層:青銅時代地層。紅灰色黏土,土質(zhì)疏松,較粘,厚6~17厘米。包含物有大量的黑衣硬陶片、夾砂灰色陶片以及少量的夾砂黃色陶片、印紋硬陶片、石器等。 第3層:青銅時代地層。褐灰色黏土,土質(zhì)疏松,較粘,厚10~40厘米。包含物有大量的黑衣硬陶片、較多黑衣軟陶片、夾砂灰色陶片、夾砂黃色陶片以及石器等。 第4層:青銅時代地層。紅褐色黏土,土質(zhì)疏松,較粘,厚10~40厘米。包含物有較多的黑衣硬陶片、較少黑衣軟陶片、夾砂灰色陶片、夾砂黃色陶片以及少量石器等。 4層下為紅色色粘土夾雜大量小礫石,無文化遺物出土,為生土。

遺址發(fā)掘前全景(西北-東南)

遺址發(fā)掘結(jié)束后全景(東南-西北)

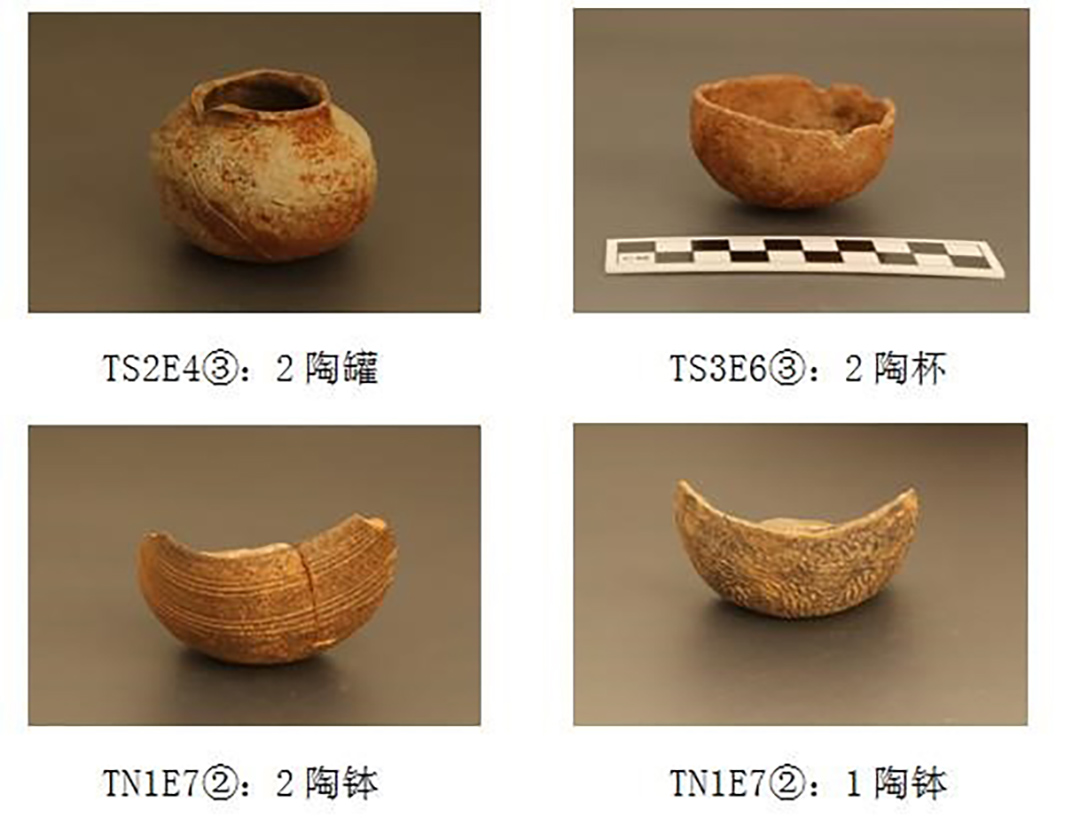

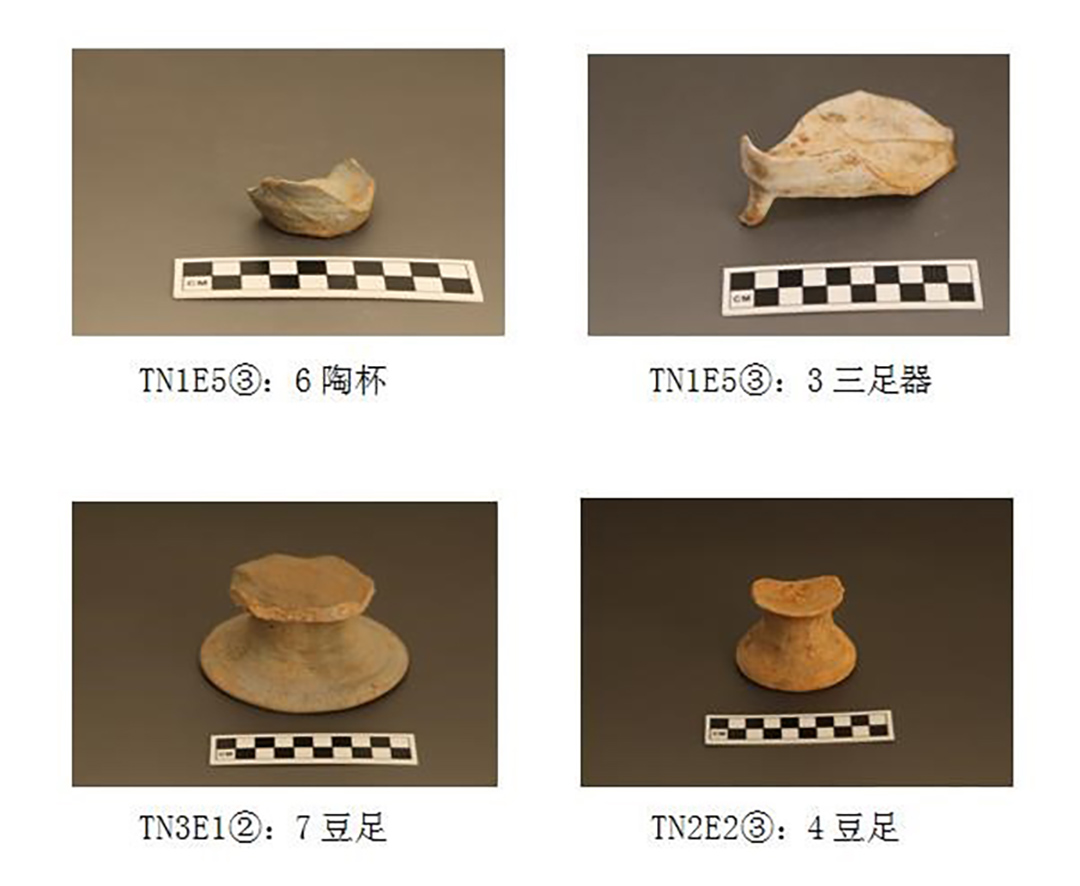

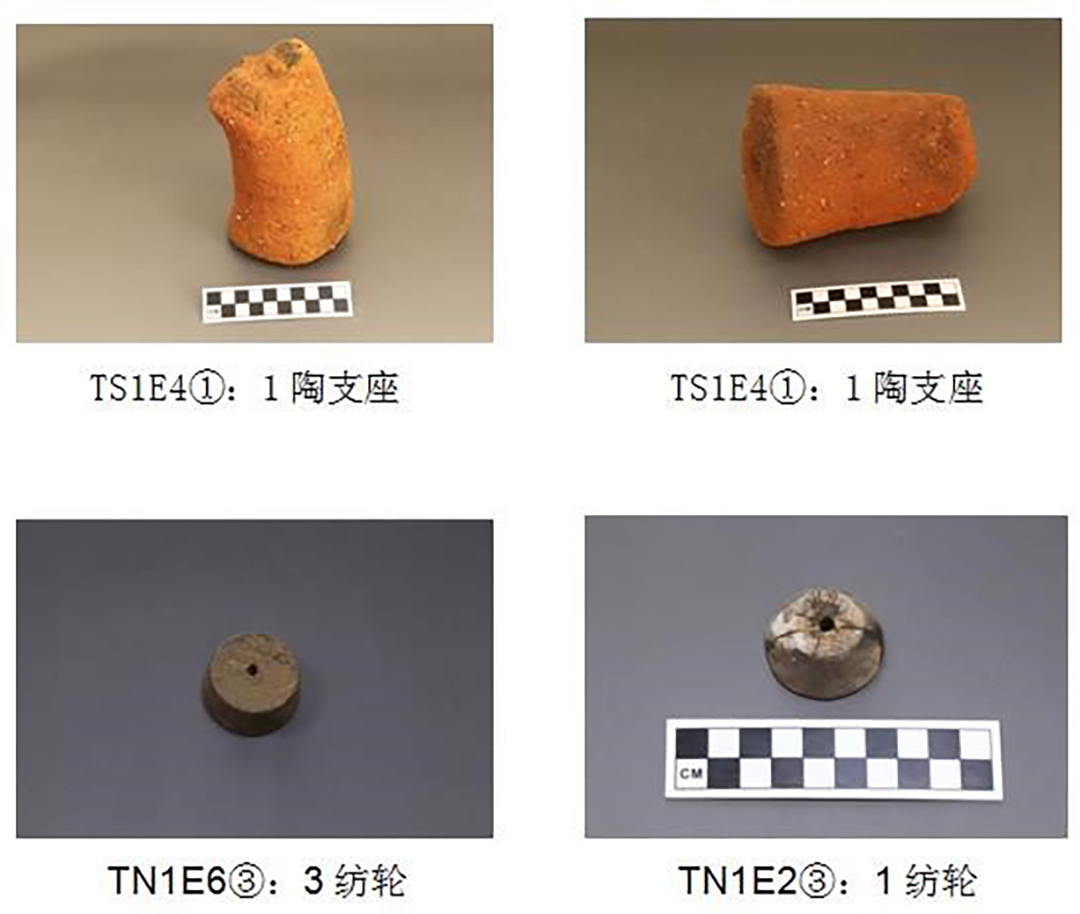

三、出土遺物 凹外山遺址青銅時代文化層出土遺物中,陶片以印紋硬陶、夾砂陶、泥質(zhì)陶為主,也有少量的帶衣陶。陶器器表裝飾以素面為主,少量有飾席紋、葉脈紋、籃紋、方格紋、繩紋、弦紋等。陶器器形有甗形器、罐、尊、豆、盆、杯、紡輪等。石器也有不少,以礪石為主,還有石錛、石斧、箭鏃等。另也見少量原始青瓷豆。 1、陶器 器形有甗形器、罐、尊、杯、豆、盆、缽、紡輪等。

2、磨制石器 器類有礪石、錛、斧、箭鏃等。

遺址出土的石鏃

遺址出土的石錛

遺址出土的石矛、石戈

四、相關(guān)認(rèn)識與意義 通過對凹外山遺址的田野發(fā)掘及其周邊的調(diào)查,本次考古發(fā)掘基本對遺址的年代、文化內(nèi)涵及特征、聚落關(guān)系等問題有了初步的認(rèn)識,對完善閩北地區(qū)史前文化發(fā)展序列具有重要意義。 1、遺址年代。根據(jù)出土陶片、石器等遺物的類型學(xué)分析及其與周邊相關(guān)遺址出土物的比較研究看,代表凹外山遺址的第2、3、4層應(yīng)處于青銅時代時期,說明早在青銅時代,已有人類在該地區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)生活。 2、文化內(nèi)涵及特征。本次對凹外山遺址考古發(fā)掘中,2、3、4層均為青銅時代的地層,出土了較為豐富的同時期的陶片、石器等遺物,并發(fā)現(xiàn)青銅時代的產(chǎn)量灰坑,是邵武境內(nèi)在史前考古領(lǐng)域的一次的重要收獲。凹外山出土遺物中,陶片以夾砂陶和黑衣陶為主,陶器器表裝飾以素面為主,少量有飾席紋、繩紋、弦紋等。陶器器形有甗形器、罐、尊、豆、紡輪以及鼎足等。石器也有不少,以石錛為主,還有石斧、箭鏃、礪石等。從這些文化內(nèi)涵看,凹外山的文化性質(zhì)與邵武斗米山遺址上層、武夷山葫蘆山遺址中層、浦城貓耳山窯址基本屬于同一文化內(nèi)涵。根據(jù)學(xué)術(shù)界研究,這類遺址均屬于“馬嶺類型”。“馬嶺類型”是分布于福建閩江上游一支重要的青銅時代早期考古學(xué)文化類型,因此,凹外山遺址的考古發(fā)現(xiàn),極大豐富了“馬嶺類型”的文化內(nèi)涵,對了解閩北地區(qū)商周時期土著文化具有重要意義。 3、遺址性質(zhì)。結(jié)合前期文物調(diào)查發(fā)現(xiàn),此次對凹外山山頂?shù)妮^大規(guī)模的發(fā)掘,僅發(fā)現(xiàn)少量的遺跡單位,這些遺跡單位也僅限于灰坑,并未發(fā)現(xiàn)房基、窯址、墓葬等其它青銅時代遺跡,說明該遺址可能只是青銅時代人類暫時性活動場所,并非長期性定居場所。另外,出土石器大多數(shù)器形為石錛、石斧、礪石、箭鏃等,可能也表明該遺址的性質(zhì)是人類臨時性活動場所。 |