【2003年考古發(fā)掘】邵武肖家坊夏商墓葬發(fā)掘 二維碼

303

發(fā)表時間:2003-09-11 00:00 邵武肖家坊青銅時代墓葬發(fā)掘

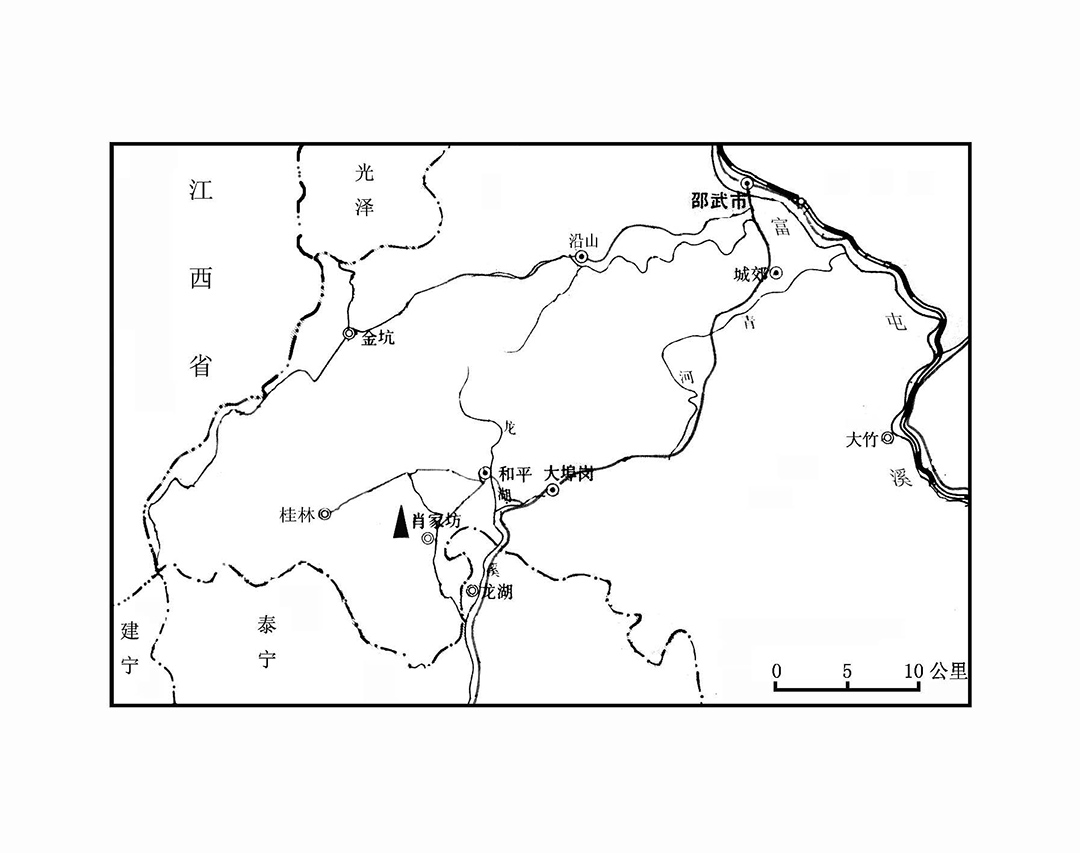

邵武地處福建西北部,武夷山脈中段,北緯26.55-27.36、東經(jīng)117.02-117.50。境內(nèi)地勢從西南、東北向斜貫全境的富屯溪傾斜,多山地和丘陵,河流眾多,植被茂盛,屬亞熱帶氣候。其北至南三面分別與我省光澤、武夷山、建陽、順昌、將樂、泰寧等市縣為鄰,西出黃土關(guān)與江西省黎川相通,為福建西北屏障。邵武古代為百越聚居地,閩越時曾在城東北處筑烏阪城。三國吳時始建昭武縣,晉改名邵武縣,此后各代先后屬泉州、撫州、建州、邵武軍、邵武路、邵武府管轄,現(xiàn)屬南平市。根據(jù)文物普查資料,邵武先秦遺址主要分布在富屯溪及其支流兩岸臺地和低矮山崗上,迄今共調(diào)查發(fā)現(xiàn)新石器至商周遺址100余處,一般相對高程在30以內(nèi)。 為配合京福高速公路邵武連接線建設(shè),福建博物院考古所會同南平市博物館和邵武市博物館于2003年8月20日至9月10日對肖家坊四個地點(diǎn)進(jìn)行搶救性考古發(fā)掘。其中在肖家坊村烏石頂?shù)攸c(diǎn)清理墓葬13座。現(xiàn)將烏石頂墓葬發(fā)掘情況報告如下: 一、概況

圖一:烏石頂遺址位置示意圖

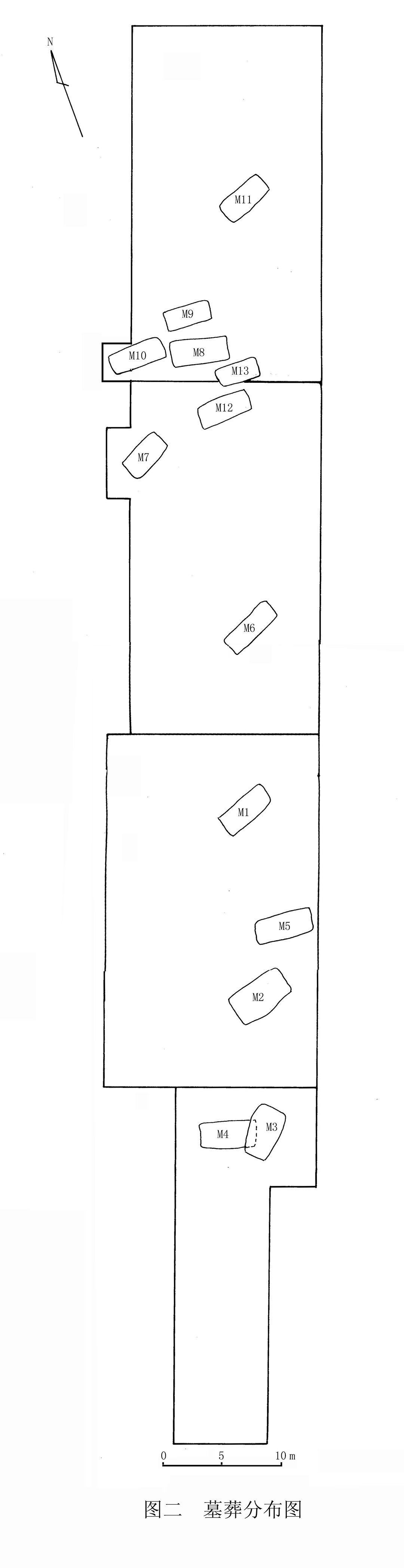

肖家坊鎮(zhèn)位于邵武西南40余公里,烏石頂遺址隸屬于肖家坊村下肖家坊自然村,東北距肖家坊鎮(zhèn)1公里(圖一)。遺址所在為一個東西走向長約1000米、寬100-300米的巨大山垅,烏石頂處于山垅的東邊出口處。其東側(cè)山腳下有富屯溪支流金溪由南向北流過,南20米處為山垅山遺址,西南300米處和西北500米分別是江家鼻和暖窠遺址。烏石頂是一座不規(guī)則的如長形番暮的小山包。現(xiàn)地表北半部為大片裸露的基巖,南部為土層覆蓋,由于地表連年耕作、不斷平整,水土流失比較嚴(yán)重,現(xiàn)地貌已非原貌。發(fā)現(xiàn)的墓葬都處于頂部稍平的中南半部山脊上,頂部相對高程約為20米(圖二)。本次發(fā)掘開5×15米探方2個、9×15米探方2個、10×15米探方1個、5×10米探方1個,加上擴(kuò)方共計發(fā)掘面積650平方米。從發(fā)掘情況看,該遺址的地層堆積極其簡單,所有探方僅有表土層,厚20-30厘米,其下均見生土或基巖。

圖三:墓葬分布圖 墓葬均見于表土層下,打破生土或基巖。所見墓葬均豎穴土坑墓,且均為淺坑。由北至南按不同間距排列(圖三),除M3打破M4外,其余均不存在疊壓和打破關(guān)系。墓葬的方向以東北-西南和東-西方向為主,個別為東南走向。墓葬平面多為長方形,直壁或斜直壁,平底。填土多為紅土和紅褐色土,北側(cè)墓葬填土中多含石塊或粗砂粒。大小相近,最大的長度為2.64米,均屬小型墓葬。隨葬品多寡不等,最多13件,最少1件,隨葬品均為陶器。舉例如下:

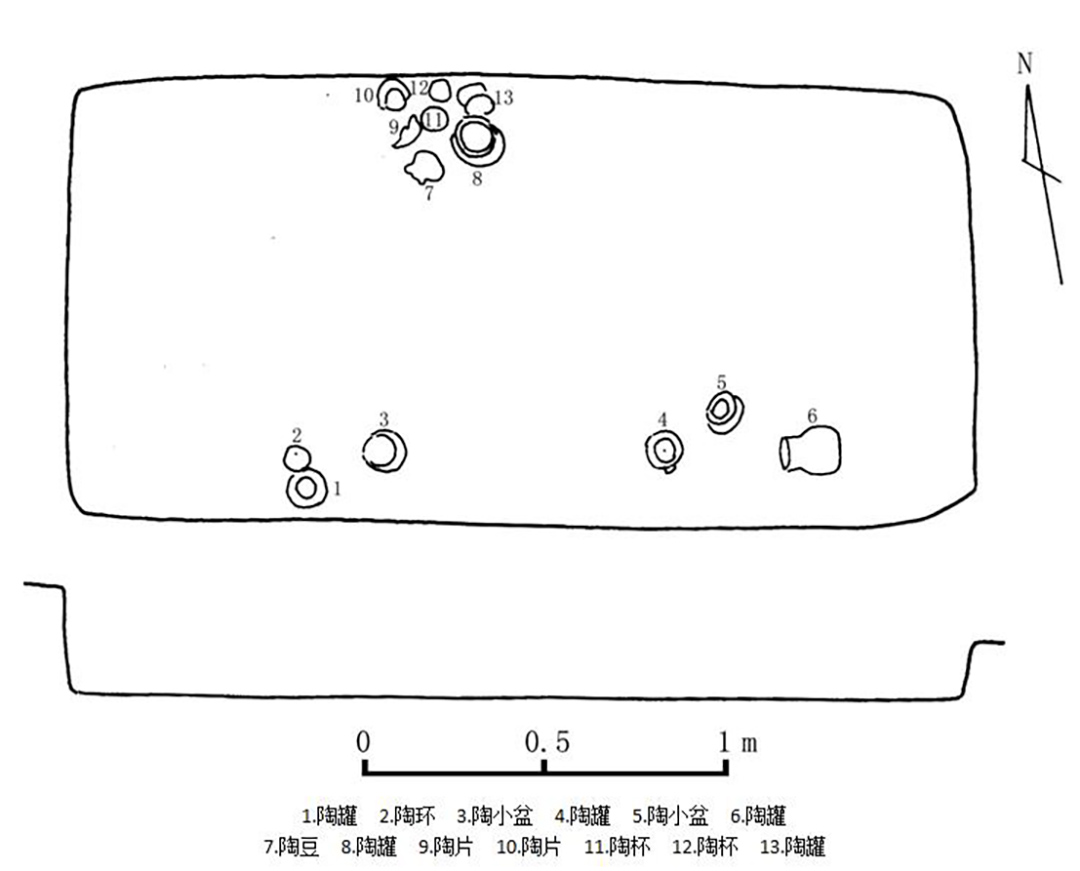

圖四:M8平剖面圖 M8平面為長方形,直壁,平底。方向100度。長250、寬123、深18-30厘米。墓內(nèi)填土為紅土和紅褐色土,較致密,雜較多石英粗石粒。隨葬品擺放于墓室兩側(cè),分三處。南壁下二處各3件,北壁下一處7件,聚成一堆。器形有罐、豆、盞等(圖四)。

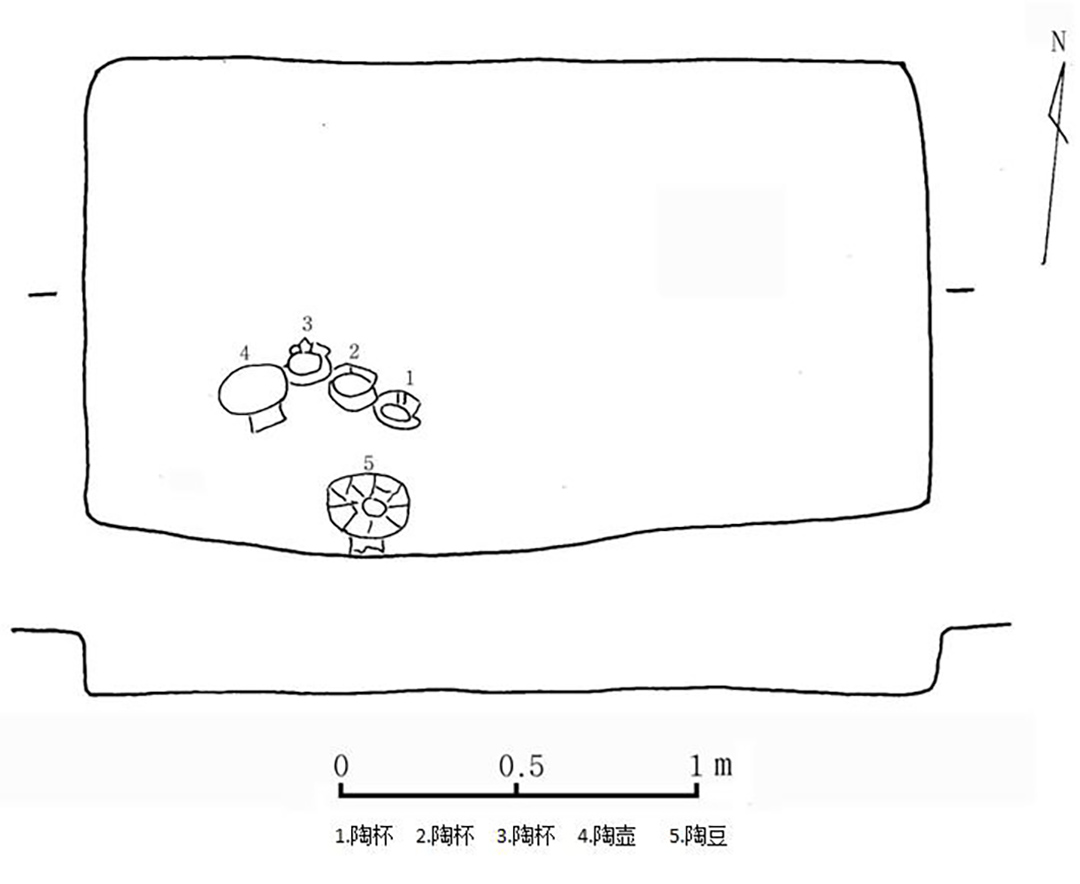

圖五:M2平剖面圖 M2平面近長方形,直壁,平底。方向77度。墓內(nèi)填土為紅土,較純,稍致密,東側(cè)有小面積基巖風(fēng)化的石英石粒。方向77度。長2.40、寬1.28-1.38、深0.18米。隨葬品共5件。均見于西南部。器形有罐、豆和杯(圖五)。

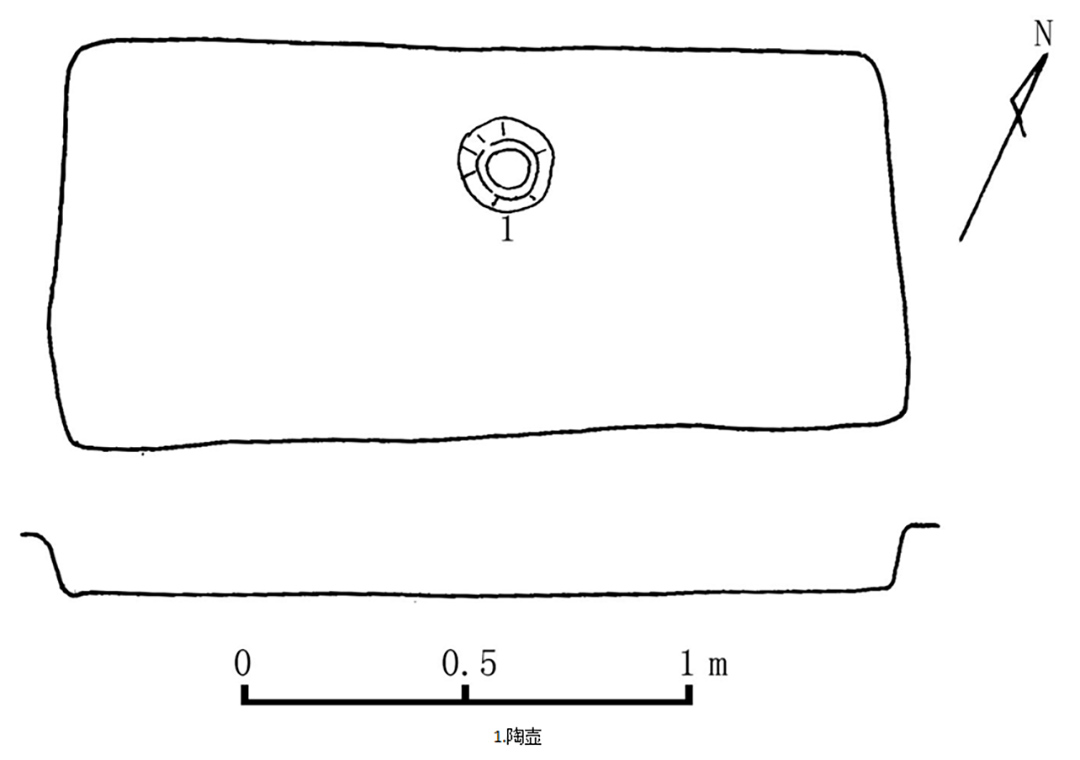

圖六:M7平剖面圖 M7平面近長方形,斜直壁,平底。方向65度。長1.9-1.8、寬0.84-0.92、深0.14米。填土為灰紅色地,含較多的小石塊和粗砂粒,質(zhì)較疏松。隨葬陶罐1件,置于墓室中北部(圖六)。

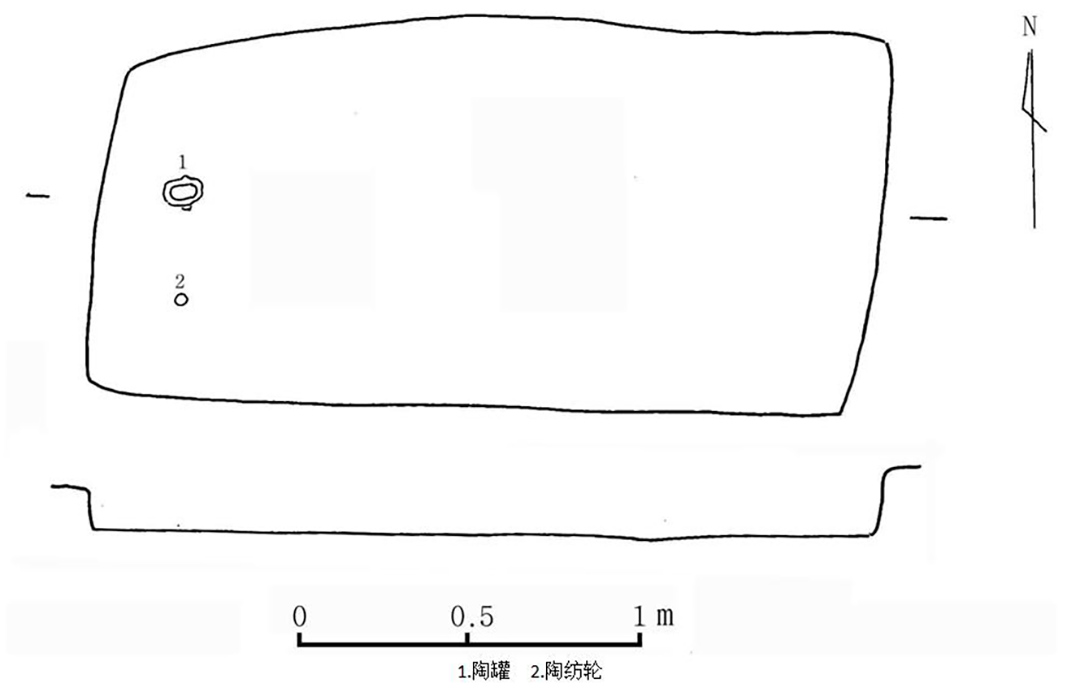

圖七:M12平剖面圖 M12平面近長方形,斜直壁,平底。方向87度。長2.34、寬1.05、深0.08-0.10米。墓內(nèi)填土為紅黃色土,較松散,雜較多石英粗石粒。隨葬品2件,置于西側(cè)(圖七)。 二、出土文物 出土文物均陶器,絕大部分為泥質(zhì)陶,少量夾砂陶,夾砂陶也均為細(xì)砂陶。就火候而言,這些陶器中約有三分之一屬于質(zhì)地堅硬的硬陶,約三分之一火候?qū)儆谥械龋碛腥种毁|(zhì)地較軟。器形有尊、壺、 的,罐、豆、杯、小盆和紋輪等。紋飾有條紋、方格紋、網(wǎng)格紋、繩紋、雷紋、凸弦紋、刻劃復(fù)線三角紋、戳印長點(diǎn)紋和圓形鏤孔等,以方格紋數(shù)量最多。也有一部分為素面,個別有刻劃符號。陶器絕大部分為輪制或輪修,形態(tài)比較規(guī)整,但在窯內(nèi)燒造中一些口腹部存在變形現(xiàn)象。

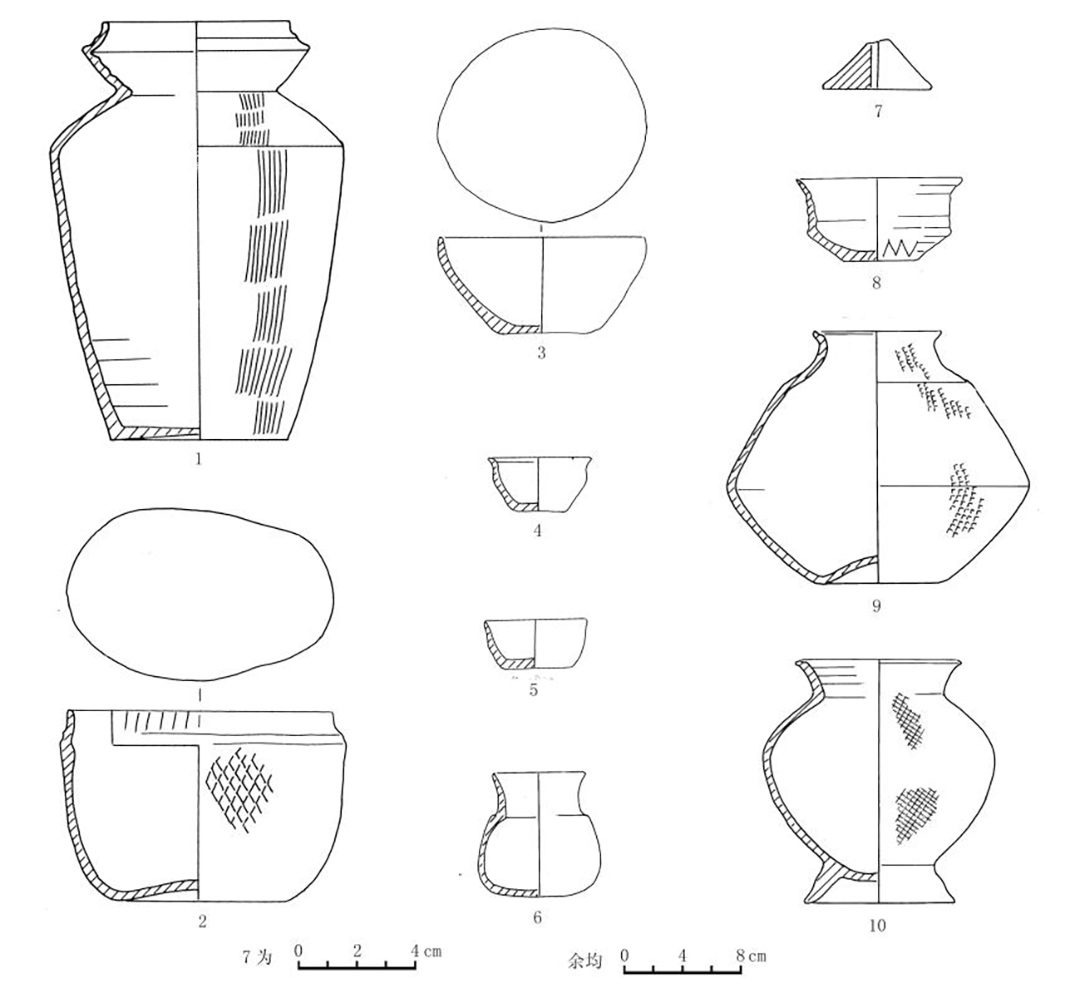

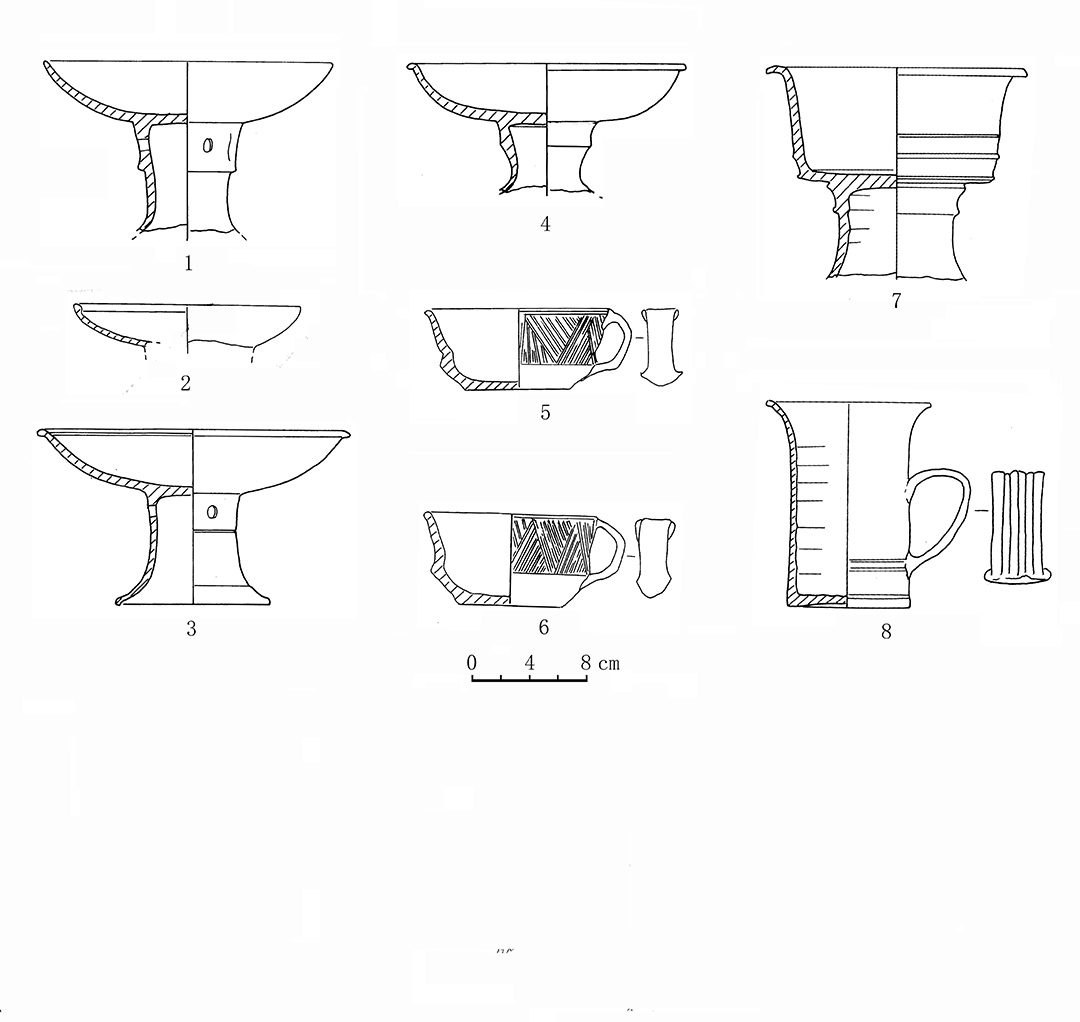

圖八:出土陶器 1.尊(M5:3) 2.缽(M6:2) 3.I式盞(M8:12) 4. I式盞(M8:11) 5.2式盞(M8:2) 6.壺(M8:10) 7.紡輪(M12:2) 8.小盆(M8:5) 9.壺(M6:1) 10.壺(M7:1) 尊 1件。M5:3圓唇,沿內(nèi)折上卷,侈口,束頸,斜肩微鼓,長腹斜收,平底微凹。肩腹飾條紋。泥質(zhì)灰硬陶,口沿內(nèi)壁起至外表下腹施黑衣,多處脫落。口徑12.8、腹徑20、底徑13.2、高28.4厘米(圖八.1)。 壺 3件。M7:1斜方唇,斜折沿外卷,侈口,鼓腹弧收,矮圈足,足根外侈。腹飾細(xì)方格紋。夾細(xì)砂灰陶,足和下腹呈灰紅色。口徑11.4、腹徑15.6、 足徑10.4、高16.4厘米(圖八.10)。M8:10圓唇,折沿稍卷,微侈口,鼓腹微垂,圜底近平。細(xì)砂紅褐陶。素面。口徑6、腹徑8.2、高8.4厘米(圖八.6)。M6:1圓唇,卷沿,侈口,短頸,腹圓折并微垂,腹部滿飾方格紋。口徑8.6、腹徑20.6、底徑8.8、高17厘米(圖八.9)。

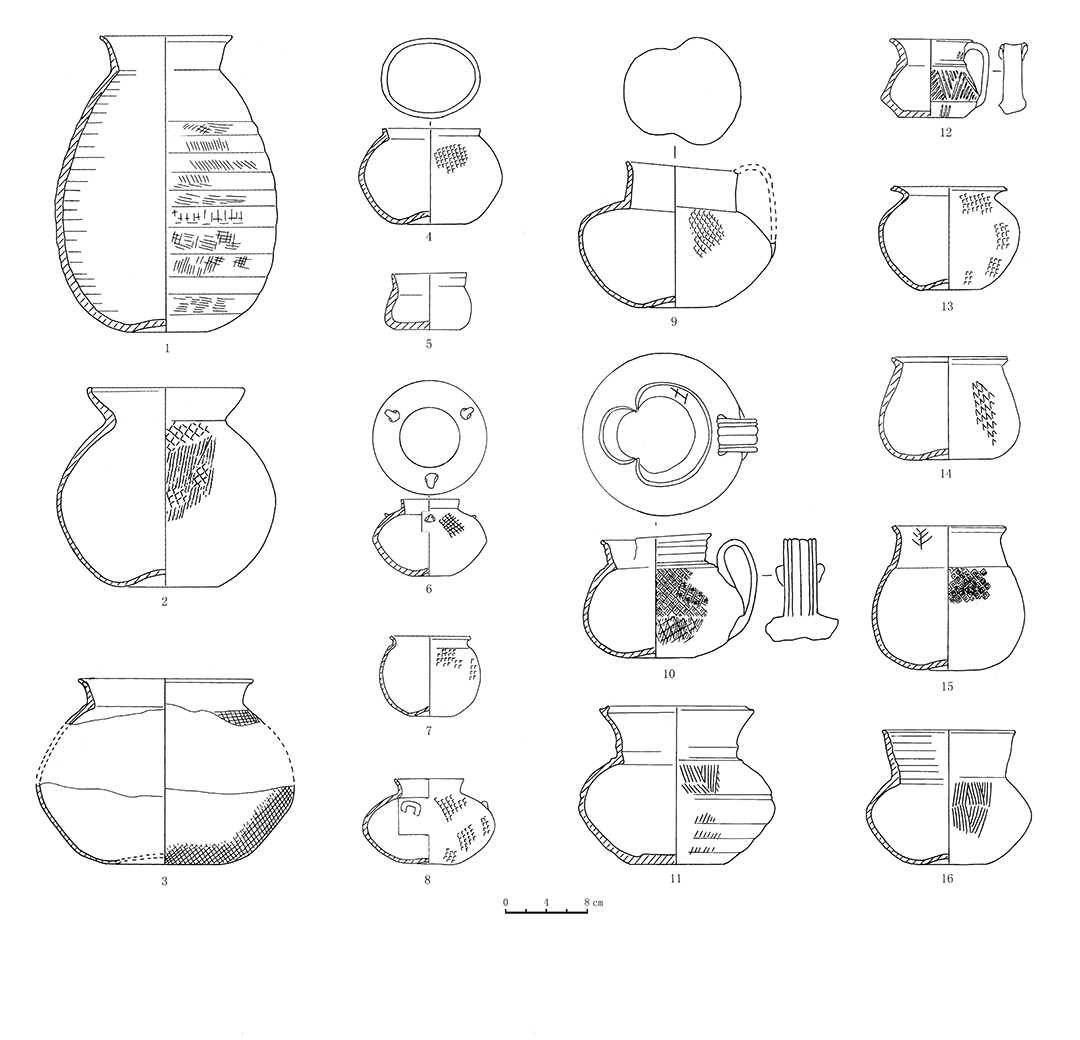

圖九:出土陶器 罐 18件,其中可復(fù)原16件。分五型: A型 平底罐,3件。M8:13器體較小,尖唇,卷沿微侈,垂腹。素面,夾細(xì)砂黃陶,口徑7.4、腹徑8.3、底徑6.2、高5.5厘米(圖九.5)。M8:4器體較小,斜方唇,折沿帶翻,侈口,斜腹折收并下垂,一側(cè)附扁寬形把手。沿下飾凸棱一道,腹飾復(fù)線三角刻劃紋。夾細(xì)砂灰硬陶,內(nèi)外施黑衣。口徑7.6、腹徑9.8、底徑6..4 、高7.6厘米(圖九.12)。M5:2內(nèi)折沿,斂口,斜弧中長頸,扁鼓腹。頸下有凸棱一道,中腹飾凹弦紋并保留旋痕。腹部并飾條紋。泥質(zhì)灰硬陶,內(nèi)外施黑衣。口徑13.4、腹徑19.2、底徑9.4、高15.3厘米(圖九.11)。 B型 凹底圓腹罐,5件。分三式: 1式 1件。M9:1方唇,卷沿,侈口,腹部滿飾細(xì)方格紋。泥質(zhì)灰硬陶。口徑7.5、腹徑9.6、底徑4.4、高7.8厘米(圖九.7)。 2式 1件。M9:2斜方唇,唇面微凹,卷沿近折,侈口,外表滿飾方格紋。泥質(zhì)灰硬陶。口徑10.7、腹徑13.7、底徑6、高10厘米(圖九.13)。 3式 2件。M3:1方唇,斜折沿,侈口,腹殘,腹部滿飾方格紋。泥質(zhì)灰硬陶。口徑16.8、底徑11.2、高約9厘米(圖九.3)。M11:1方唇,唇面微凹,斜折沿,侈口,腹部滿飾方格紋。夾細(xì)砂灰硬陶。口徑9.6、腹棄14、底徑6.6、高9.2厘米(圖九.4)。M4:6圓唇,凹折沿,腹飾方格紋和繩紋。泥質(zhì)紅黃陶。口徑15.2、腹徑21.2、底徑10、高19.4厘米(圖九.2)。 C型 凹底扁圓罐,3件。M10:2圓唇,直口微侈,上腹粘附三個等距分布的凸?fàn)钚∠担共繚M飾方格紋。泥質(zhì)灰硬陶。口徑5.8、腹徑11、底徑2.8、高7.5厘米(圖九.6)。M8:1圓唇,斜折沿,侈口,上腹粘附三個等距分布的環(huán)狀小鈕,腹飾方格紋。泥質(zhì)灰紅陶。口徑6.7、腹徑13、底徑2.5、高8.2厘米(圖九.8)。M12:1近M8:1,腹以下殘。 D型 凹底垂腹罐 4件。分三式: 1式 1件。M8:6方唇,厚唇,卷沿,侈口,短頸,腹飾雷紋。沿外有一蕉葉形刻劃符號。夾細(xì)砂灰硬陶。口徑10-11.2、腹徑14.7、、底徑6、高7厘米(圖九.15)。 2式 2件。M13:1器體較大。圓唇,斜折沿,侈口,長腹。腹飾稀疏的刻劃條紋和方格紋。外表施褐色釉。口徑12.8、腹徑21.5、底徑7.4、高28.7厘米(圖九.1)。 3式 1件。M8:8方唇,斜折沿,侈口,腹部滿飾網(wǎng)格紋。泥質(zhì)灰硬陶。口徑11、腹徑13.6、底徑6.4、高10厘米(圖九.14)。 E型 凹底折腹罐 1件。M1:1斜方唇,斜折沿,侈口,扁腹圓折。腹飾條紋。泥質(zhì)灰黃硬陶,內(nèi)外施黑衣。口徑13、腹徑16.2、底徑6.8、高14厘米(圖九.16)。 F型 凹底帶把鴨嘴罐 2件。M10:1方唇,斜折沿,侈口,前側(cè)捏作鴨嘴狀流,扁圓腹,腹部帶寬弧形把手,腹部滿飾席紋、方格填線紋,口沿內(nèi)側(cè)并有一個刻劃符號。泥質(zhì)灰硬陶。口徑10.8、腹徑15.8、底徑6、高12.2厘米(圖九. )。M2:4圓唇,折沿,直口微侈,前側(cè)捏作鴨嘴狀流,扁圓腹,從口沿至腹附寬形把手,已殘。腹部滿飾網(wǎng)格紋。泥質(zhì)黃陶,口沿內(nèi)起向外至底施紅赭衣,近半脫落。口徑10.4-11、腹徑18.8、底徑6.6、高13.2-14.2厘米(圖九.9)。 缽 1件。M6:2圓唇,直口,折肩,直腹弧收,圜底內(nèi)凹。口沿外施七道刻劃豎條紋。腹飾粗方格紋。口腹變橢圓形。內(nèi)外施黑衣,外表多脫落。口徑11.6-18、底徑11.4、高13厘米(圖八.2)。

圖十:出土陶器 豆 7件。其中復(fù)原1件。分二型: A型 6件。淺盤高柄喇叭足。分三式: 1式 1件。圓唇,微斂口,斜收腹,足殘。M4:2泥質(zhì)灰黃陶。素面。口徑16、殘高2.8厘米(圖十.2)。 2式 2件。圓唇,敞口,斜收腹,足作竹節(jié)形,上部施圓形鏤孔和刻劃條紋。M4:5泥質(zhì)灰黃陶。口徑19.8、高13.2厘米(圖十1)。 3式 3件。圓唇外卷,敞口,斜收腹。M10:3柄上施圓形鏤孔和凹弦紋。口沿內(nèi)側(cè)也有一道凹弦紋。泥質(zhì)灰黃陶。口徑21.2、足徑10.6、高12.3厘米(圖十.3)。M5:1足作竹節(jié)形。泥質(zhì)黑皮陶,胎呈灰黃色。口徑19.5、殘高9.2厘米(圖十.4)。 B型 1件。深腹高柄喇叭足。M8:7圓唇,卷沿外翻,敞口,斜直腹,下腹折收近平。足上部微呈竹節(jié)形。腹飾凹弦紋和凸弦紋各一道。泥質(zhì)黑皮陶,灰紅胎。外表抹光亮。口徑17.9、殘高15.6厘米(圖十.7)。 杯 7件。分二型: A型 3件。盆形單鋬杯。方唇,敞口,曲腹折收,平底。一側(cè)帶寬鋬。腹飾刻劃復(fù)線三角紋。細(xì)砂灰硬陶。M2:3口徑11.7、底徑7.3、高6.4厘米,鋬寬1.9厘米(圖十.6)。M2:2曲腹內(nèi)突。口徑12.6、底徑7.2、高5.6厘米,鋬寬1.7厘米(圖十.5)。 B型 1件。M4:4筒形單鋬杯。圓唇,卷沿,敞口,直腹,平底微內(nèi)凹。一側(cè)中腹下附寬鋬,鋬面飾豎刻劃紋,下腹施三道凹弦紋。泥質(zhì)黑皮陶,紅褐胎。口徑11.6、底徑9、高14.3厘米,鋬寬3.4厘米(圖十.8)。 盞3件。分二式: 1式 1件。M8:12圓唇,直口,斜腹,平底。素面。細(xì)砂灰陶,手制陶,稍變形。口徑6.5-7.05、底徑5.7、高3.6厘米(圖八.3)。 2式 2件。均手制陶。尖唇,卷沿,侈口,弧收腹,平底。M8:11細(xì)砂灰硬陶。素面。口徑7、底徑3.2、高3.6厘米(圖八.4)。M8:2口徑7、底徑4.8、高3.6厘米(圖八.5)。 小盆 2件。形式和質(zhì)地相同。尖圓唇,卷沿,敞口,下腹折收,平底。素面,內(nèi)外施黑衣。M8:5下腹有“M”形刻劃符號。口徑11.6、底徑5、高5.6厘米(圖八.8)。 紡輪 1件。M12:2梯形。泥質(zhì)灰黃陶。徑0.8-3.7、高1.7、孔徑0.5厘米(圖八.7)。

三、結(jié)語 烏石頂墓葬具有三個明顯特點(diǎn),一是沒有發(fā)現(xiàn)生活遺存,屬于單純的墓地;第二,隨葬品中沒有發(fā)現(xiàn)石器;第三,根據(jù)發(fā)掘情況參考地形的特點(diǎn),我們判定它們均為豎穴淺坑墓。第一點(diǎn)和以往發(fā)掘的遺址有明顯的不同,表明這時期生活地點(diǎn)和死后埋葬地已有明確區(qū)分,其余與光澤等地墓葬情況所見相同,其反映的內(nèi)涵有待進(jìn)一步的研究。另外墓葬均發(fā)現(xiàn)于山脊上,地勢高亢,也反映了古人的思想意識和生活習(xí)俗。 從十三座墓葬的分布情況看不出它們之間有什么明顯的規(guī)律,各墓之間除M3打破M4外,其它無疊壓和打破關(guān)系,根據(jù)各墓形制特征和出土器物的形態(tài)和紋飾特點(diǎn)的對比,我們認(rèn)為其中主要器物的造型和陶質(zhì)陶色的特征與沿山斗米山遺址的上層墓葬相同或相似,如流行凹底、平底器,多見垂腹、短頸,常見拍印條紋、方格紋、雷紋、網(wǎng)格紋、席紋和刻劃復(fù)線三角紋,器表多施灰色或灰褐色釉或著黑衣。但其中的一些紋飾如席紋、雷紋、菱形填線紋和復(fù)線三角紋則相同于馬嶺類型和閩江下游的黃土侖類型文化,表明這是一個有一定延續(xù)時間的墓地,但由于出土遺物不夠豐富,目前還難以作進(jìn)一步的分期,我們只好暫且將這批墓葬歸屬于同一時代,其時代約相當(dāng)于中原的夏代至商代晚期。另外我們還認(rèn)為,雖然這批墓葬的基本特征與斗米山上層墓葬一致,但其中的許多器物未見于斗米山上層墓葬,從而豐富了這類遺存的內(nèi)涵,為深入研究這類遺存提供了新的資料。

發(fā)掘者:鄭輝 陳兆善 陳明忠 溫松全 程璐 高紹萍 黃華生 張文崟 傅喚民 黃蘇珍 黃淑榮 繪圖與修復(fù)者:陳明忠 溫松全 高紹萍 攝影者:陳兆善 執(zhí)筆者:黃蘇珍 黃華生 陳兆善 |