【1995年考古發(fā)掘】邵武斗米山遺址發(fā)掘 二維碼

519

發(fā)表時間:1995-07-01 00:00 斗米山遺址考古發(fā)掘

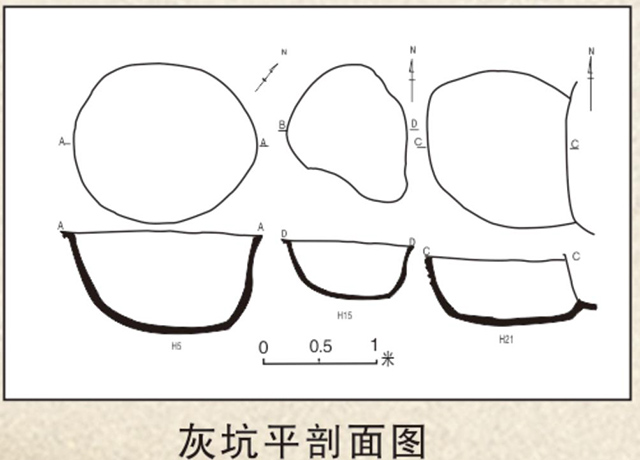

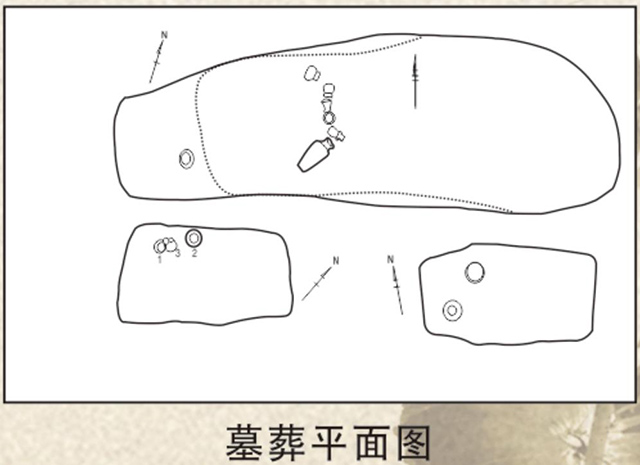

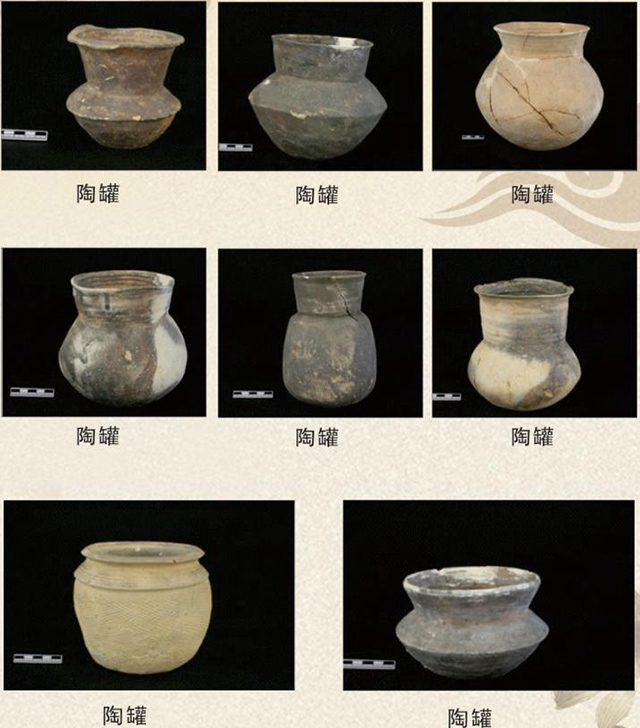

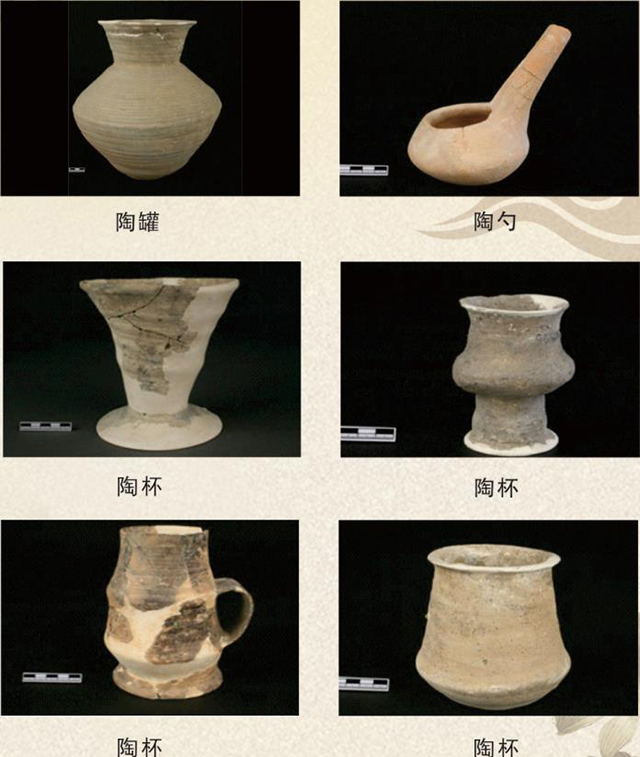

斗米山遺址位于邵武市沿山鎮(zhèn)百樵村東部一座俗稱斗米山的小山丘上,面積約7000平方米,1987年全省文物普查中發(fā)現(xiàn),1995年夏、冬先后兩次發(fā)掘,揭露面積1402平方米。發(fā)現(xiàn)房屋建筑遺跡3組、灰溝7條、灰坑21個、墓葬22座(下層7、上層15座)。出土石器197件、玉器21件、完整或可復原的陶瓷器268件,還有數(shù)以萬計的陶片。

斗米山遺址全景

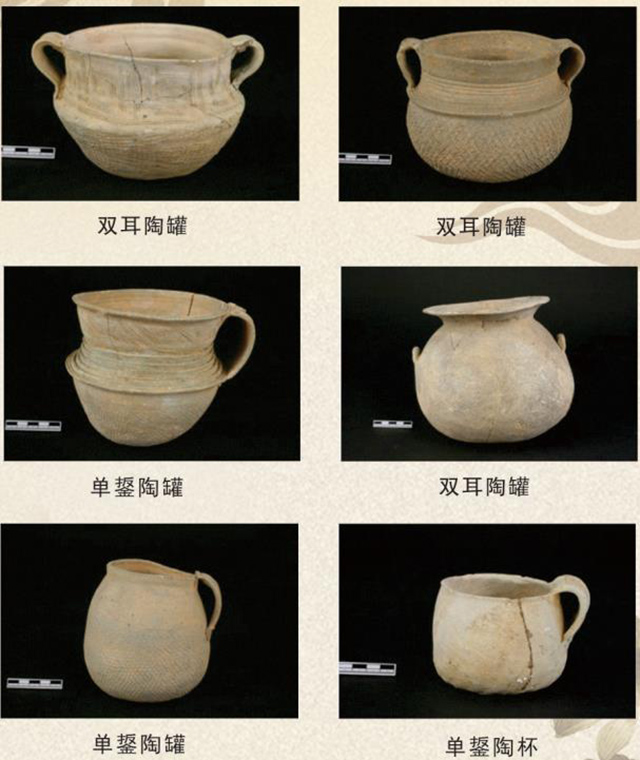

出土的石器種類有錛、斧、鏃、刀、錐、錐形器、圓柱狀器、礪石1;玉器有斧、璜、玦、錐形器、環(huán)、飾件;陶器有鼎、釜、罐、壺、單耳杯、豆、雙耳盤、圜底杯、單耳杯、鬶殘器。 出土陶生活用器可分夾砂陶和泥質(zhì)陶兩大類。其中,夾砂陶數(shù)量較多,約占三分之二;泥質(zhì)陶相對較少,僅占三分之一。陶器燒成溫度較低,極易破碎,且陶片多細小。墓葬中隨葬的完整器,也多與填土相粘連,不易單獨取出。陶器器表呈色以灰色為主,約占百分之七十以上,其它還有紅、黑、黃色等,但呈色單一者較少,往往兼有紅褐、黑褐、灰黃等等。陶器制法手、輪兼面有之,輪作多限于器物的口、肩、腹部分,而器足、器耳、蓋鈕等則屬于手制后再行銜接的,陶器表面的裝飾手法有拍印、按捺、戳印、刻劃、施衣及附加堆飾等,但數(shù)量有限,僅占陶器總量的五分之一。而素面無紋則屬主流,約占五分之四,拍印紋飾中常見繩紋、曲折紋、大方格紋、籃紋,還有極少量的渦紋、席紋、凹點紋等;按捺紋如手指按壓,凹凸起伏;戳印紋中有圓點、圓圈紋;刻劃紋主要為斜線平行或斜線交錯。個別素面泥質(zhì)陶中有施紅衣現(xiàn)象。此外,也發(fā)現(xiàn)少量方格紋與曲折紋、繩紋與附加堆紋、戳點紋與繩紋等復合紋飾。 斗米山遺址是我省閩北地區(qū)為數(shù)不多的保存較好的古文化遺址之一,通過考古發(fā)掘所獲得的資料,已初步了解了該遺址基本上存在著兩種文化內(nèi)涵,下層為新石器時代,在新石器時代的文化層中,發(fā)現(xiàn)了古代先民的建筑遺跡現(xiàn)象,還發(fā)現(xiàn)了一批同時期的先民墓葬。這是閩北地區(qū)新石器時代繼浦城牛鼻山遺址之后的重要發(fā)現(xiàn),對我省新石器時代的考古研究,又增添了一批嶄新而寶貴的內(nèi)容。

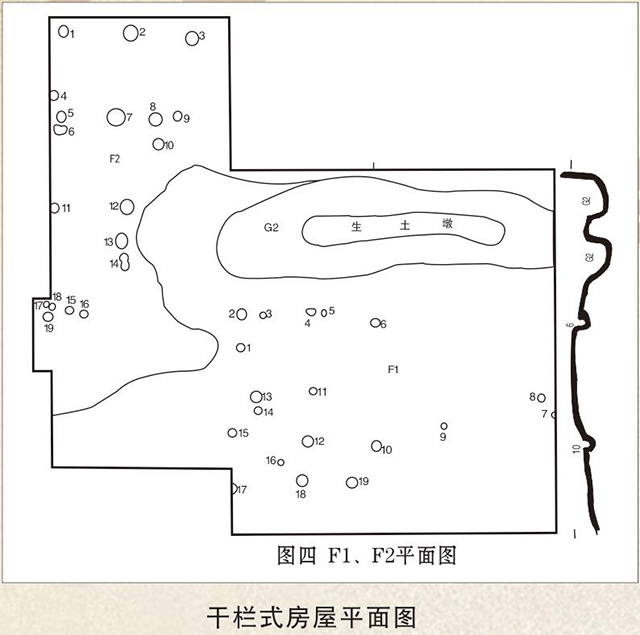

1、下層文化遺存的基本內(nèi)涵、特征 斗米山遺址下文化層所發(fā)現(xiàn)的這批材料,就福建境內(nèi)以至閩北地區(qū)而言都是嶄新的,因而需要作認真的總結(jié)。下層發(fā)現(xiàn)的三組以柱洞與灰溝(多屬排水設施)為代表的建筑遺跡,均構(gòu)筑在稍作鋪墊(有的用紅燒土、有的用小河卵石等)的生土臺上,臺面并不十分平整,柱洞排列似較隨意,但每組的眾多柱洞又有規(guī)律地同處在一個大體長方形的范圍內(nèi),據(jù)此推測可能屬于平面略呈長方形、由木柱架構(gòu)、木柱支墊的單體建筑,類似于“干欄式”房屋。下層發(fā)現(xiàn)的七座墓葬,均為豎穴淺坑式,但平面形狀多不規(guī)則。墓向多屬東西向,大小不一,大者長達3.2米,小者僅長1.56米。隨葬器物懸殊較大,多者分別達24、30件,少者僅2-4件。隨葬器物中特別突出的是發(fā)現(xiàn)有較多的小型玉器,幾乎每墓均有,最多一墓達6件。這在福建以往的新石器時代墓葬中是少見的。下層出土的石質(zhì)生產(chǎn)工具類型較簡單,多屬小型工具,以錛、鏃為主。下層出土的陶器及陶片基本上分為夾砂和泥質(zhì)兩大類,其中夾砂陶數(shù)量明顯較多。燒成溫度低,極易破碎。器表呈色以灰色為基調(diào),但卻極少一器呈色單一的,往往兼有紅、黑、黃等。素面無紋是這批陶器、陶片的主流,其他裝飾手法有拍印、按捺、戳點、刻劃、附加堆飾及施紅衣等,但數(shù)量均有限。裝飾紋樣中,以繩紋、曲折紋、籃紋、大方格紋較常見。陶器類形中,炊器鼎、釜并用,較多的形式各異的鼎足表明用鼎數(shù)量較多,鼎身的器形特點以圜底罐形居多,也存在釜形和平底盤形等。其他器形有圜底罐、雙耳罐、圈足壺、圈足豆、雙耳盤、平底小缽、單耳杯及駕殘器等。從總體上看,下層陶器群的器形特點乃是以圈足和圜底為主,三足器僅見鼎類,袋足器極少。斗米山遺址下文化層的基本內(nèi)涵及其反映的文化特征,與閩北地區(qū)以往發(fā)現(xiàn)的新石器時代遺存的基本文化面貌是相一致的。特別在石質(zhì)工具類形和陶器群的陶質(zhì)、制法、呈色及器類組合等方面,與浦城牛鼻山下層、武夷山梅溪崗下層都大體相類同。 2、斗米山下文化層的年代,目前尚缺科學測定數(shù)據(jù),只能從陶器群的對比中作初步推測 在閩北地區(qū)可資比較的主要是浦城牛鼻山遺址下層出土的陶器群。斗米山下層與牛鼻山下層的陶器群,在器物形態(tài)及器類組合的總體特點上,具有較多相似性,如都盛行圈足和圜底器,并存在一定數(shù)量的三足器及極少量的袋足器。器類組合中鼎、罐、壺、豆存在著更多的共同點,如斗米山的A型鼎、B型罐、AB式、ABI式雙耳壺、AB式敞囗豆、A北式斂囗豆等,就分別類同于牛鼻山的釜形鼎、AIV式罐、AH式、CП式罐、1式缽形豆、B式缽形豆等。這些相似或相同的因素,不僅反映了它們文化的相似與相同,而且也表明了它們年代上的相近。牛鼻山遺存(包括上、下層)的年代,通過與鄰近的江西樊城堆文化相比較,據(jù)該文化中拾年山遺址出土的木炭測定數(shù)據(jù)③推測為距今4000-5000年。拾年山遺址的新石器文化遺存分為三期,其中第三期文化的年代與江西山背遺址的年代相近,距今約4800年左右,第三期文化,既與廣東的石峽文化有關(guān),又與江西已發(fā)掘的筑衛(wèi)城下層、樊城堆下層、尹家坪下層有聯(lián)系,其中最典型而在江西又最常見的是盤形鼎,這與斗米山下層出土的C型盤形鼎的風格一致,斗米山下層出土的形態(tài)各異的鼎足,亦常見于江西上述遺址中。據(jù)此可推測斗米山遺址下文化層的年代約距今4500一5000年之間。 斗米山下層與牛鼻山下層之間也存在著一些差異,如在陶質(zhì)構(gòu)成上,牛鼻山下層的泥質(zhì)陶數(shù)量明顯多于夾砂陶。某些器類也各有缺失,如斗米山下層的釜類器、B型圈足壺就不見于牛鼻山下層,而牛鼻山下層常見的三足盤亦未見于斗米山下層等。這些現(xiàn)象說明二者間仍然存在著許多時間或空間上諸多研究課題,需要我們繼續(xù)探索。 3、其他相關(guān)問題 福建境內(nèi)的新石器時代遺存中,以往的發(fā)掘所發(fā)現(xiàn)建筑遺跡比較少見、屈指可數(shù),閩北地區(qū)僅在武夷山的梅溪崗遺址和明溪的南山塔下遺址中有所發(fā)現(xiàn)。如果說斗米山遺址下層所發(fā)現(xiàn)的這批建筑遺跡現(xiàn)象,可表明其建筑形式是屬于類似“干欄式”類型的活,那么以往的發(fā)現(xiàn)在建筑形式上卻與此大不相同:梅溪崗遺址下層發(fā)現(xiàn)的三組(F1、F3、F4),均為平面圓形或橢圓形的小木構(gòu)單體房屋,應屬于類似“窩棚式”類型一而南山塔下的下層所發(fā)現(xiàn)的紅燒土硬面,如果是居住面的話,那也只能歸屬于“穴居式”類型牛米山遺址下文化層所發(fā)現(xiàn)的建筑遺跡,顯然為研究閩北地區(qū)新石器時代先民的居室類型,又增添了一項新的內(nèi)容。所有這些,對于探討閩北地區(qū)以及福建境內(nèi)新石器時代居民的居處環(huán)境及建筑形式,都是不可多得的珍貴資料。 閩北地區(qū)的新石器時代文化遺址,目前較大規(guī)模的考古發(fā)掘工作尚嫌太少,在時間及空間上都存在諸多的尚待探索研究的課題,通過牛鼻山、斗米山等遺址的考古發(fā)掘資料,以及近年來的初步研究,雖然已顯現(xiàn)出該地區(qū)新石器時代晚期文化的大體輪廓。在其文化內(nèi)涵中,除了存在區(qū)域文化的自身特點外,不僅能看到同江西鄰近地區(qū)同時期文化的某些相同因素,如不同形式的陶鼎足、袋足棠等均屬內(nèi)陸地區(qū)新石器時代文化的常見器類。同時也能看到同福建閩江下游及東部沿海地區(qū)同時期文化的某些相同因素,如圜底釜、圈足豆、圜底罐等與曇石山文化的出土物都極為相似,這些應當是閩北新石器文化中來自不同地域的影響所致,從而亦表明至遲在新石器時代晚期,內(nèi)陸同沿海地區(qū)的文化交往就相當頻繁,閩北地區(qū)正是中原或長江中下游新石器時代文化通往東南部沿海的必經(jīng)之路,閩北地區(qū)新石器時代晚期文化中所見到的這種同周鄰地區(qū)I司時期文化的相同因素,正是該時期文化交住互動的反映。當然,對于該地區(qū)新石器時代文化在特定的自然和人文環(huán)境中,所形成的自身特點及發(fā)展過程,特別是在整個東南地區(qū)新石器時代文化譜系中,所處的地位,及其同周圍不同文化區(qū)系的交往發(fā)展中,是否已形成自身的系統(tǒng),或者僅僅是不同文化區(qū)系的一個交匯點等等,還需要充實大量的考古資料,這是需要我們繼續(xù)努力的。 斗米山下層文化遺存中,還有一個以往鮮見的現(xiàn)象,就是在墓葬中多見有小玉器隨葬,主要為斧、璜、玦、環(huán)、錐等一在中國長江流域及東部沿海的新石器時代文化中,以安徽的薛家崗文化和江浙的良渚文化最多弘,其中璜、塊等無論形制、色澤等都如出一轍,這些玉器很大可能就來源于這些文化中,因此,這也從一個方面說明當時閩北地區(qū)新石器文化受到江淮地區(qū)新石器文化的強烈影響,同時對上述年代的推斷也是一個佐證。

部分出土文物圖片

|