【1980年考古發(fā)掘】邵武故縣銀器窖藏 二維碼

677

發(fā)表時(shí)間:1982-01-01 00:00 邵武故縣銀器窖藏

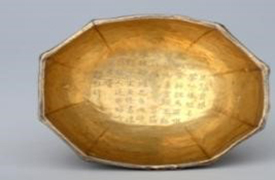

邵武故縣老鴉察山庵窠位于縣城東北六里處,南距離屯富溪約二里,因傳說(shuō)該地古代有一所尼姑庵,故名“庵窠”。一九八0年九月,縣農(nóng)科所在該處平整場(chǎng)地時(shí),在一處古代建筑基址內(nèi)距地表深約2米處.發(fā)現(xiàn)一罐古代窯藏銀器。 這批銀器共一百四十余件,以各種器皿,、飾件為主,。大部分完好如新,、光亮可鑒,。 (一)器皿類 蓮花杯8件,。通高約55,、口徑約8.5厘米,。杯身作六瓣蓮花形,其中一件底下附六瓣花形空足,其余附圈足.足皆外撇。內(nèi)壁口沿下壓印寬1.3厘米的連續(xù)六瓣小花圖案一道.杯心壓印凸花,紋樣分別為折枝菊,、梅,、茶、牡丹,、玉蘭花等.口沿與杯心凸花皆鎏金,。其中五件圈足內(nèi)壁劃有星口二字,后一字為雙勾勒。 菊花杯,、盤各一件,。盤徑16.5.高2.5厘米.無(wú)足.杯徑9.1、殘高3.5厘米(足巳缺),皆重瓣菊花形,钚心與盤心凸出,上飾園心,為花蕊,?;ㄞp邊綠與花蕊皆鎏金,梅花杯、盤各一汴,。盤涇15.8,、高l.2厘米.杯徑9.1、高5.1厘米.皆作五瓣梅花形,盤平底無(wú)足寬沿,。杯底附五瓣花形空足,,外撇盤沿與杯足鏨飾渠金子芽圖案。盤內(nèi)與杯內(nèi)皆壓印鎏金凸花如浮雕,、畫面為梅花臨水,、新月當(dāng)空. 鎏金八角盤一件。小八角形,長(zhǎng)17.5,、寬13.4,、高1厘米。寬沿平底無(wú)足,沿上暫刻連續(xù)菱格紋,。盤底壓印凸花,有人物,、龍鳳、池魚,、花草,、如意云頭、亭臺(tái)樓閣等,構(gòu)成一椿完整的畫面,。 鎏金夾層八角杯一件,。杯身與足均作小八角形,杯囗長(zhǎng)9.3、寬7.5,通高5.5厘米.囗沿下鏨刻寬0.7厘米的卷草圖案一道,杯心鏨刻《踏莎行》詞一首,分十行,每行字?jǐn)?shù)不等,計(jì)六十一字,。全文如下: 足躡云梯手攀仙桂姓名高掛登科記 馬前喝到狀元來(lái)金鞍玉勒成行隊(duì)宴 罷瓊林醉游花市此時(shí)方顯平生至修 書速報(bào)鳳樓入這回好個(gè)風(fēng)流婿 踏莎行 杯身外壁分八面,每面分上中下三格.上格鏨刻卷草圖案,下格塹刻如意頭圖案.中格較大,分別壓印凸花畫面,表杯內(nèi)所刻《踏莎行》詞意場(chǎng)面,。杯足外鏨刻卷草圖案, 雙魚盅六件.口徑約8.5.高約3.6厘米,直口囗沿鎏金并外卷,底微內(nèi)凹,無(wú)足。內(nèi)底壓印凸花鎏金雙魚其中三件外壁口沿下打印口口門里”四小字及“尹一郎”三字,。 圈足盅十一件口徑約8.2,、通高約4.1厘米.直囗、淺腹,、底下附國(guó)足,器壁甚薄,通體光素?zé)o紋,。其中七件口沿下打印“吳七郎造”四字:足壁外撇;另三件足內(nèi)加封,其上打印“李四郎”三字。 八角碟九件,外徑12.9厘米.高0.9厘米,。八邊凹角.寬沿,、平底無(wú)足,器壁極薄。沿上鏨刻卷草圖案.碟心打印折技牡丹, 小漏勺五件,。勺徑2.6,通長(zhǎng)12厘米,。勺作鏤空菱花形、柄首作魚尾狀,。 (二)飾件類 鐲7件,。其中凸花鐲二雙,扁帶狀兩端較窄,不相連接,如玦形.一雙鐲面捶打出荔枝、石榴,瓜,、桃和蓮蓬等五種凸花,另一雙鐲而為折枝梅花.蓮花,、菊花和牡丹四種凸花. 跳脫11件,細(xì)銀條盤旋而成,呈彈簧狀,長(zhǎng)短不一.其中一件一端打印有“吳七郎”四字.另一件打印有“元口口口口”六字 袖箍21件。用壓出凸輪紋的寬帶狀銀片彎成,兩端不連接,。直徑約6厘米,箍面寬l.9至2.9厘米不等,。箍面凸輪紋分別有二道.四道五道和六道的,其中二件有一端打印“元良”二字。 發(fā)釵27件,。有的通體鎏金,。長(zhǎng)9.6至l5.8厘米雙股,有U形和連續(xù)W形二種。釵尾較粗,中段較細(xì),U形釵的釵頭除素面的外,還有飾細(xì)旋紋的,或呈竹節(jié)形的,或捶鏨凸花的,叉尾多打印字號(hào),其中可辨識(shí)的有“朱十二郎”,、“吳七郎造”,、—李四郎”、“囗千—一郎”“張十郎”,“張六郎造”等. 發(fā)簪11件,。長(zhǎng)13至16厘米不等,。單股中歿較細(xì),多為空心,有的通體或釵頭鎏金,其中五件釵頭分別捶打出菊花、荔枝,凸姜格等凸菱花,。 此外,飾終中有鎏金鳳簪,、鎏雙魚佩注,鎏金凸花壞形飾件、獸而銀泡、壓勝錢及銀練等. (三)貨幣類 元寶形銀錠1件,四邊和底部布滿氣泡,,重450克,。殘銀鋌一件,四有汽泡和鑿有“三十二”字,,重104克,。 銀條一段,兩端有鑿裁痕,,長(zhǎng)9厘米,,重192克。鑿形銀鑄塊一件,,重190克,。 這批銀制器皿,飾件制作精美,,某些器形特點(diǎn)同過(guò)去各地的宋代銀器很接近,可能也是宋代遺物,例如菊花杯作重瓣菊花形杯心凸出,上飾園點(diǎn),為花蕊部分,蓮花杯作六瓣蓮花形,底下附空足.這兩種杯分別同四川德陽(yáng)宋代窖藏出土的7式,、IV式銀杯相類似①還有不少器物打印有銀鋪、匠戶的名號(hào),如“李四郎”,、“尹一郎”,“吳七郎”,、“李小一郎”.“朱十二郎”、‘張十郎”,、“張六郎”等,這同唐宋時(shí)期的習(xí)俗是一致的,當(dāng)時(shí)民間男子多以翠次稱”郎”,、冠以姓氏, 從裝銀器的陶罐殘片看.是一種鼓腹帶橫耳的大罐.底如矮實(shí)足,內(nèi)外均施淡綠稱,外壁近底處露紫胎,此罐的軸色及底部特點(diǎn)同宋墓中常見的谷倉(cāng)罐很接近. 據(jù)《嘉靖邵武府志》《邵武縣志》等記載,故縣在宋太平興國(guó)四年(公元919年)以前為邵武縣城,故稱“故縣”。北宋御史中丞黃履,宋名臣李綱,、南宋保寧軍節(jié)度推官黃忠等的府第都在這一帶,。這批銀器可能是這里的官仃地主在兵荒馬亂時(shí)埋藏入土的。 鎏金夾層八角杯內(nèi)底所刻《踏莎行》詞一首,未見于唐宋以來(lái)各家詞集,僅在明末馮夢(mèng)龍所編《古今小說(shuō)》第十一卷《趙伯界茶肆遇仁宗》積第三十五卷《簡(jiǎn)帖滑巧騙皇甫妻》中見到,但個(gè)別字句有所不同,此書校注者許政揚(yáng)在《前言》中認(rèn)為上述二卷為“宋元舊篇“,當(dāng)有所本此詞可能是宋代勾欄“茶”或“酒”肆說(shuō)書藝人所填,在流傳過(guò)程中,個(gè)別字句有所改異,當(dāng)不足為奇. “踏莎行”系宋代詞人常用的詞牌,姜夔,、秦觀等都填過(guò),。“踏莎行“又名“喜朝天”,、“柳長(zhǎng)春”,雙調(diào)小令,五十八字,上下闋各三仄韻,四言雙起,例用對(duì)偶,馮書所錄下闋起句作“宴罷歸來(lái)”,其‘歸來(lái)”與下句的“花市”或“街市”明顯失對(duì),不合正格,。而杯心所刻作“宴罷瓊林,醉游花市”,則對(duì)仗工整。詞中所用典故,如“登科記”,系指登第舉子的記錄,始于唐代,,宋以后稱“登科錄”,、又作“題名錄”。如“宴罷瓊林”,瓊林苑在宋汴京城西順天門大街,宋徽宗政和二年以前,賜宴新進(jìn)土于此.政和二年,賜貢士聞喜宴于辟雍,罷瓊林苑宴,。南宋的“鹿鳴宴”,、元.明、清的“恩榮宴”,也都相沿通稱“瓊林宴”,但已非真正的瓊林宴了,。以上幾點(diǎn)可以說(shuō)明杯心所刻的這—首《踏莎行》詞,可能比較接近原作,。 邵武故縣出土的這批末代銀器,其數(shù)量之多,制怍之精美,在福建尚屬僅見,。上述器物造型,裝怖都很雅致美觀,充分顯示了當(dāng)時(shí)金銀匠師的精湛技藝。特別是八角盤,、八角杯等,運(yùn)用了模壓.錘打,鏨刻,鎏金等工藝,構(gòu)思奇妙,、做工精巧,是十分難得的藝術(shù)珍品,值得今曰工藝界借鑒學(xué)習(xí),發(fā)揚(yáng)光大。還有不少器物上打印有當(dāng)時(shí)銀鋪匠戶的字號(hào)款識(shí),這對(duì)研究當(dāng)時(shí)金銀器制造業(yè)發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況都有一定參考價(jià)值,。這批宋代銀器的出土,也為福建地方史的研究提供了重要線索,。

備注:文章出自王振鏞,、何圣庠:《邵武故縣發(fā)現(xiàn)一批宋代銀器》,《福建文博》1982年第1期,。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||